一、生态文化是绿色转型的深厚根基与内在动力

文化是行动的指南和精神的归宿。生态文化倡导人与自然和谐共生,是一种基于生态意识和生态思维的新型文化形态。它超越了单纯的环保宣传,旨在从根本上重塑人们的世界观、价值观和行为方式。

-

引领价值取向: 生态文化将“绿水青山就是金山银山”的理念深植人心,引导社会公众和企业主体超越短视的功利主义,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明价值观,追求长远、整体的生态福祉。

-

规范社会行为: 当节约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念成为社会主流文化,当绿色创新、循环发展成为产业界的道德标准和竞争内核时,个体的自觉行动将汇聚成全社会共建美丽中国的磅礴力量。

-

提供精神滋养: 优美的生态环境本身就能陶冶情操、滋养心灵。生态文化倡导简约生活、诗意栖居,能够丰富人们的精神世界,提升全民的生态文明素养和审美情趣,实现物质富裕与精神富足的同步提升。

因此,推进绿色生产生活方式,本质是一场深刻的文化变革。必须着力培育生态文化,使其成为社会文明的底色和推动绿色转型的深层、持久动力。

二、以绿色生产方式的变革,夯实生态文化的实践基础

生产方式是文化塑造的重要领域。推动产业生态化和生态产业化,是让生态文化在经济社会主战场扎根的关键。

-

加快产业绿色转型升级: 大力发展战略性新兴产业、高技术产业和节能环保产业,运用先进技术对传统产业进行绿色化改造。大力发展循环经济,构建资源循环利用体系,从源头上减少资源消耗和污染排放,将绿色发展理念植入产业的“基因”。

-

强化企业主体责任与文化培育: 引导企业树立绿色供应链管理理念,推行绿色设计、清洁生产。鼓励企业将环境责任融入核心价值观,发布社会责任报告,塑造绿色企业形象,使绿色发展成为企业提升竞争力的内在需求和自觉追求。

-

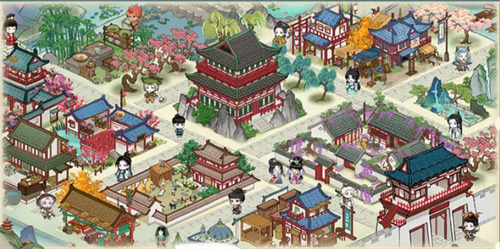

创新生态产品价值实现机制: 积极探索“两山”理论转化路径,完善生态补偿机制,支持发展生态农业、生态旅游、康养产业等,让保护良好的生态环境获得合理的经济回报,使“绿色”真正产生“效益”,形成保护与发展良性互动的文化认同。

三、以绿色生活方式的养成,彰显生态文化的全民自觉

生活方式是文化最直接的体现。形成绿色生活方式,是生态文化融入社会生活肌理的最广泛实践。

-

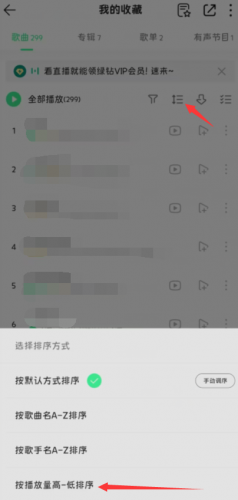

加强宣传教育引导: 利用多种媒介渠道,普及生态文明知识,宣传绿色生活理念和典范,提高全民节约意识、环保意识、生态意识。将生态文明教育全面纳入国民教育体系和干部培训体系,从娃娃抓起,从思想源头培育。

-

完善绿色基础设施与服务: 加快发展公共交通系统,完善新能源汽车使用环境;普及垃圾分类收集和资源化利用设施;增加绿色产品和服务供给,为公众践行绿色生活提供便利条件,降低可持续生活的选择成本。

-

鼓励公众积极参与: 深入开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区等创建活动。畅通公众参与生态环境监督的渠道,鼓励绿色消费、低碳出行、二手物品交换等具体行动,让每个人都能成为生态文化的建设者、参与者、受益者。

结语

推进绿色生产生活方式,让生态文化扎根,是一项关乎中华民族永续发展的长远大计。它要求我们不仅要有壮士断腕的治污决心、高瞻远瞩的制度设计,更要有润物无声的文化滋养和持之以恒的价值塑造。当绿色发展理念成为共同的价值观,当绿色实践成为日常的行为自觉,生态文化就会如同阳光、空气和水一样,滋养中华大地,凝聚起共建美丽中国的强大合力,为我们自己也为子孙后代留下一个青山常在、绿水长流、空气常新的美好家园。