一、深刻认识风险挑战,增强防灾减灾的紧迫感和责任感

我国是农业大国,同时也是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一。农业生产“靠天吃饭”的局面尚未根本改变,脆弱性依然存在。

-

气候变化带来不确定性: 气候变化导致降水分布异常、热量条件改变,增加了农业生产的波动性和不确定性,“多年不见”的灾害可能变为“常态”。

-

灾害链效应突出: 一种灾害往往引发次生灾害,如洪涝之后易发病虫害,干旱可能导致草原森林火险等级升高,形成灾害链,放大损失。

-

基础设施仍有短板: 部分农田水利工程年久失修,排灌设施不配套,抵御大旱大涝的能力不足;一些地区监测预警体系不够精密,存在盲区。

-

小农户应对风险能力弱: 我国农业生产主体众多,小农户在灾害面前往往显得脆弱,缺乏有效的风险分散机制和恢复再生产能力。

这些挑战警示我们,必须时刻绷紧防灾减灾这根弦,以“时时放心不下”的责任感,筑牢粮食生产的“安全坝”。

二、坚持“防”字当头,构建精准高效的监测预警体系

防灾减灾,关键在于“防”。要建立空天地一体化的农业灾害综合监测网络。

-

强化科技支撑: 运用卫星遥感、无人机、物联网等现代信息技术,对农情、墒情、雨情、灾情进行实时动态监测和智能分析,实现灾害早期识别、智能预警。

-

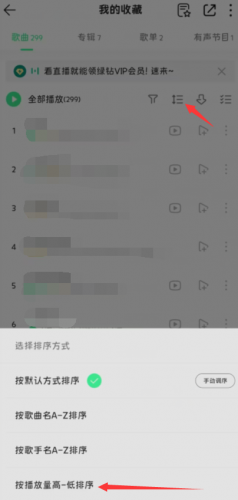

完善预警信息发布: 建立权威、统一、高效的预警信息发布平台,优化发布渠道和机制,确保预警信息能够及时、精准地传递到农户、合作社等生产一线,解决“最后一公里”问题。

-

加强风险评估与区划: 开展精细化农业气象灾害风险普查和区划,识别高风险区域和关键时段,为优化种植结构、规避风险提供科学依据,实现“避灾”生产。

三、突出“救”字为要,提升灾害应急处置和恢复能力

一旦发生灾害,必须科学高效应对,最大限度减少损失,帮助农民尽快恢复生产。

-

加强水利基础设施建设: 持续推进大中型灌区续建配套与现代化改造,加强中小河流治理和山洪灾害防治,完善农田排灌体系,做到“旱能浇、涝能排”,提升工程防灾能力。

-

强化应急物资和队伍保障: 健全救灾种子、农药、化肥、饲草料等储备制度,确保灾后能快速调剂供应。建立专业化与社会化相结合的应急服务队伍,提升抢险救灾效率。

-

健全灾后生产恢复机制: 制定完善分区域、分灾种、分作物的生产恢复技术方案。及时指导农民做好补种改种、动物疫病防治、果树修剪等工作,帮助其尽快恢复生产秩序。

四、夯实“基”字托底,完善长效防灾减灾体制机制

提升防灾减灾能力,需要坚实的体制机制保障。

-

加大资金投入和政策支持: 稳定增加农业防灾减灾救灾财政投入,优化农业保险保费补贴政策,扩大完全成本保险和种植收入保险覆盖范围,发挥保险“稳定器”作用,分散农业风险。

-

推进科技创新与应用: 大力选育推广抗逆性强的优良品种(抗旱、抗涝、抗病虫等)。研发应用节水灌溉、地膜覆盖、病虫害绿色防控等防灾增产关键技术,提升农业内在抗灾能力。

-

加强部门协同联动: 建立健全农业农村、气象、水利、应急管理等部门的联合会商、信息共享和应急联动机制,形成防灾减灾救灾的工作合力。

结语

粮食安全,根子在耕地,命脉在水利,出路在科技,动力在政策,但关键一环在于防灾减灾。提升农业防灾减灾能力,是一项守护民生底线的硬任务,更是保障国家粮食安全的战略工程。我们必须立足当前、着眼长远,补短板、强弱项,构建起更为高效、精准、坚韧的农业防灾减灾体系,从容应对前进道路上的各种风险挑战,牢牢稳住农业“基本盘”,守护好大国粮仓,为经济社会高质量发展提供坚实支撑。