一、数据要素重塑文化生产与创作范式

数据正从根本上改变文化内容的创作、生产和供给方式,催生文化新业态、新模式。

-

驱动创意生成与内容创新: 通过分析海量用户数据(如偏好、评论、行为轨迹),创作者可以更精准地洞察公众审美趋势和文化需求,为创意策划和内容创作提供科学参考。人工智能辅助创作(AIGC)等技术,基于大规模数据训练,能在影视、音乐、美术等领域生成新颖创意和初稿,提升创作效率,激发创新灵感。

-

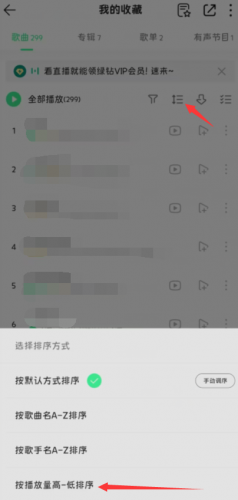

实现精准化与个性化生产: 数据赋能下的文化生产可以告别“大水漫灌”,走向“精准滴灌”。平台通过数据分析识别不同圈层、不同地域用户的差异化需求,推动定制化、分众化的文化产品生产,实现内容的“千人千面”推送,极大提升了文化供给的匹配度和有效性。

-

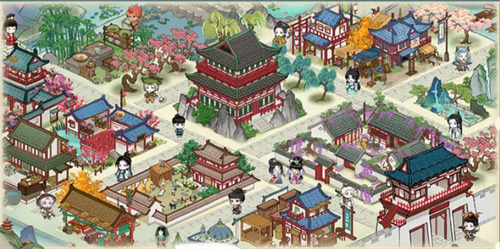

助力传统文化资源的活化与再造: 运用数字化采集、处理和分析技术,可以对文物、古籍、非遗项目等宝贵文化遗产进行高保真保存和深度解读,并挖掘其背后的历史脉络、艺术价值和故事元素,为二次创作、IP开发、沉浸式体验提供丰富素材和数据支撑,让传统文化“活”起来、“火”起来。

二、数据要素拓展文化传播与消费边界

数据要素的应用极大地提升了文化传播的效能,丰富了文化消费的体验,拓展了文化的辐射范围。

-

赋能精准传播与智能分发: 基于算法推荐和用户画像,文化内容能够更高效地触达对其真正感兴趣的受众,打破时空限制,实现全球化、跨圈层传播,显著提升优秀文化作品的传播力和影响力。

-

创造沉浸式与互动性消费体验: 数据是虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)等沉浸式业态的核心燃料。通过实时采集和处理用户行为数据,可以创造出高度逼真、可交互的文化体验场景,如数字博物馆、线上演唱会、沉浸式戏剧等,彻底改变文化消费的形态。

-

催生数据驱动的新型文化消费: 数据分析能够揭示潜在的文化消费热点,引导企业开发新的文化产品和服务,如基于地理位置数据的文旅线路推荐、基于社交数据的网红打卡地培育等,不断创造和引领新的文化消费需求。

三、数据要素革新文化治理与服务模式

数据赋能正在推动文化治理迈向精细化、智能化,提升公共文化服务的效率和水平。

-

实现文化决策科学化: 通过对文化市场运行数据、公共文化机构服务数据、网络文化舆情数据等进行宏观分析,管理部门可以准确把握文化发展态势、产业运行状况和公众满意度,为制定科学的文化政策、进行有效的宏观调控提供数据支撑。

-

提升公共文化服务效能: 利用数据洞察人民群众的真实文化需求,可以实现公共文化服务资源的优化配置和精准推送。例如,“订单式”、“菜单式”服务模式,正是基于需求数据来提供更对群众口味的公共文化产品,避免资源浪费,实现服务效益最大化。

-

加强文化市场监管与引导: 运用大数据技术可以对网络文化内容进行实时监测和分析,及时发现和处理违法违规内容,维护清朗的网络文化空间。同时,也可以通过数据反馈评估各项文化政策的实施效果,及时进行调整和优化。

四、释放数据要素价值需筑牢发展根基

要充分释放数据要素赋能文化高质量发展的潜力,还需应对挑战、筑牢根基。

-

推动文化数据资源整合与开放共享: 打破数据孤岛,推动各级文化机构、文化企业之间的数据互联互通,建立国家文化大数据体系,在保障安全的前提下促进数据有序开放和合理利用。

-

加强数据安全与隐私保护: 在数据采集、存储、处理、应用的全链条中,必须建立健全相关法律法规和标准规范,严格保护个人隐私和核心文化数据安全,防范数据滥用风险。

-

培育复合型数字文化人才: 亟需培养既懂文化又懂数字技术的复合型人才,为数据要素在文化领域的创新应用提供坚实的人才保障和智力支持。

结语

数据要素作为新时代的“石油”和“矿藏”,其与文化领域的深度融合正开启文化创新发展的无限可能。抓住数字化机遇,深刻认识和充分发挥数据要素的乘数效应,必将有力推动文化产业结构优化升级,创造更加丰富多彩的文化成果,提供更高质量的文化服务,不断增强人民群众的文化获得感、幸福感,为建设社会主义文化强国注入澎湃的数字动能。