走出教室,在实景实境中深化理论认知

传统思政课多以课堂讲授为主,而"行走的思政课"通过组织学生走进红色遗址、实践基地、美丽乡村、现代化企业等场所,将思政小课堂同社会大课堂有机结合。在井冈山革命旧址聆听革命故事,在延安窑洞前感受艰苦奋斗精神,在改革开放前沿阵地体会创新发展,这种沉浸式、体验式教学能够让学生在实践中深化对理论的理解,在实景中增强对国情、社情的认识。

要精心设计行走路线,根据不同学段学生特点和教学目标,选择具有教育意义的场所作为教学点。高校可结合课程内容,建立稳定的实践教学基地;中小学可依托本地资源,开发适合学生年龄特点的实践路线。同时要加强教学内容设计,使行走过程中的每一个环节都能与思政课程内容相衔接,避免"只走不学"或"走马观花"。

创新形式,在互动体验中激发学习热情

"行走的思政课"要取得实效,必须在形式创新上下功夫。可以采用调研考察、情景体验、现场教学、志愿服务等多种形式,增强思政课的互动性和参与度。例如:组织学生担任红色景点讲解员,在服务中学习历史;开展社会调研,让学生在了解社会中坚定理想信念;参与社区治理,在实践中增强社会责任意识。

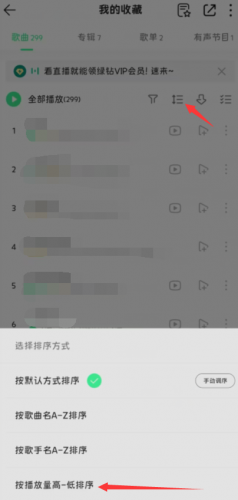

要善于运用现代信息技术增强教学效果。通过短视频、直播、VR等技术手段,记录和展示行走过程,扩大覆盖面;利用在线平台开展行走前后的讨论交流,深化学习效果;建立数字化资源库,共享优秀教学案例和资源。同时要注重引导学生进行反思和总结,将实践体验转化为理性认识,实现知行合一。

健全机制,在制度保障中推进常态化开展

推进"行走的思政课"常态化、制度化,需要健全工作机制和保障体系。教育部门要加强顶层设计,制定指导意见,明确教学目标、内容要求和安全规范。学校要将实践教学纳入整体教学计划,计算教师工作量,提供经费保障。要加强师资培训,提升教师开展实践教学的能力和水平。

要建立多方协同机制。加强与博物馆、纪念馆、企事业单位、社区等的合作,建设一批思政课实践教学基地。鼓励社会各界支持"行走的思政课",形成全社会共同育人的良好氛围。同时要完善评价机制,将实践教学效果纳入思政课教学质量评价体系,推动"行走的思政课"高质量发展。

结语

"行走的思政课"是新时代思政课改革创新的重要方向。我们要坚持理论性和实践性相统一,不断创新内容和形式,让思政课更加贴近实际、贴近生活、贴近学生,真正实现入脑入心,为培养担当民族复兴大任的时代新人作出更大贡献。