深入挖掘生态文化资源价值

我国生态文化资源丰富多样,从壮丽山河到田园风光,从传统生态智慧到现代生态理念,都是发展“生态文化+”产业的重要基础。要开展全国生态文化资源普查,建立资源数据库,对自然资源、人文资源、非物质文化遗产等进行系统梳理和科学评估。

重点挖掘具有地方特色的生态文化资源,如梯田文化、茶文化、竹文化、水文化等,提炼其生态价值和文化内涵。加强对传统生态智慧和生态伦理的整理研究,如“天人合一”“道法自然”等哲学思想,“取之有度、用之有节”的生态智慧,为“生态文化+”产业发展提供理论支撑和文化底蕴。

创新发展“生态文化+”产业模式

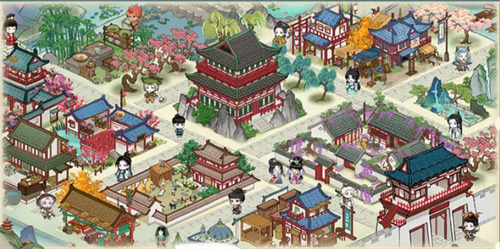

发展“生态文化+”产业,要推动生态与文化、旅游、教育、康养等产业深度融合,形成多元发展格局。打造“生态文化+旅游”,开发生态旅游线路,建设生态体验基地,让游客在欣赏美景的同时感受生态文化魅力。发展“生态文化+教育”,建设生态教育基地,开展自然教育、生态研学等活动,传播生态文明理念。

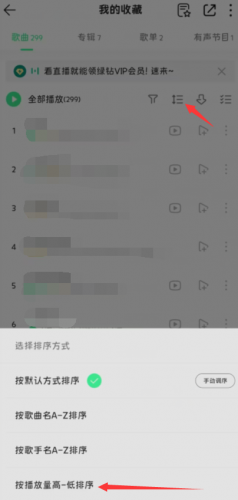

推进“生态文化+康养”,利用优良生态环境发展康养产业,提供生态疗养、中医养生等服务。培育“生态文化+创意”,开发具有生态文化特色的文创产品,推动传统工艺与现代设计相结合。探索“生态文化+数字”,运用VR/AR、元宇宙等技术,创新生态文化体验方式,扩大覆盖面影响力。

打造特色生态文化品牌

要因地制宜发展特色生态文化产业,避免同质化竞争。依托国家公园、自然保护区、森林公园等,打造一批具有代表性的生态文化品牌。支持地方挖掘本土生态文化特色,如浙江安吉的竹文化、云南红河的梯田文化、黑龙江伊春的森林文化等,形成“一地一品”发展格局。

加强生态文化产品开发,推出优质生态文化服务,培育一批生态文化龙头企业。举办生态文化节庆活动,如生态论坛、自然艺术节、生态摄影展等,提升生态文化影响力。建立生态文化产品认证体系,推动生态文化品牌标准化、规范化发展。

完善政策支持体系

发展“生态文化+”产业,需要完善的政策支持。要加大财政投入,设立生态文化产业发展专项资金,支持重点项目建设。创新金融服务,开发绿色金融产品,引导社会资本参与生态文化产业发展。

健全法律法规体系,完善生态文化资源保护利用相关法规。加强人才培养,培养既懂生态又懂文化的复合型人才。建立生态文化资源有偿使用制度和生态补偿机制,实现生态保护与经济发展的良性循环。

结语

发展“生态文化+”产业是推动绿色发展、建设生态文明的重要途径。我们要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,统筹生态保护与经济发展,充分挖掘生态文化资源价值,创新发展模式,完善政策支持,让生态文化资源真正活起来、用起来,为高质量发展注入新动力,为建设美丽中国作出新贡献。